準備をすると不安になる。

これは一種の予期不安だろう。何かへ向けての準備を始めると同時に不安も生じ始める。

不安場面であるほど、場面をこなすためにしっかり準備をしようとする。

では不安場面へ向けての準備は安全保障行動(SADの人が不安を軽くするために行う結果、却って不安を根付かせる行動 【例:社交場面で言うセリフを考えておく;お喋りするのが嫌なのでスマホをいじる;顔を見られるのが恥ずかしいのでマスクをするなど】)なのか。準備はやらないほうがいいのか。

私はプレゼンについてはスライドごとに言うセリフを常に暗誦しておくようにしていた。それは標準レベルとされる準備でもある。

プレゼンなどは、内容が伴わなければ意味がない。だから準備をすればするほど、良いものができるはずではある。他方、準備に心を費やすほど不安も増し、実際の場面に至るときの不安も増す。セリフを暗誦してしまうほどの準備は不安を無駄に増大させるようにも思えてくる。暗記しておくことで、場面をこなせると信じている。そして暗記しておくことで、不安場面は不安場面であり続ける。

特に、セリフを忘れてしまうのではという不安が大きい。きちんと暗記しているだろうかと自分のほうに意識が向いてしまい、自分の外部、聴きに来てくれた人々に向かって話すことに集中できない。

そもそも、学会の口頭発表においては全て言う言葉を暗誦するのが当然だとする通説に、私は疑問を持っていた。

前もって決められた言葉を投げかけることが、効果的なコミュニケーションとなり得るだろうか。聴衆の面々の微妙な違いにより、言うことは変えるべきではないか。学生さんが多ければ、基礎的なことにも言及し、第一線の研究者しかいないなら、今回の研究で明らかになったことや、そこから導かれる今後の展望に集中して語る。一通り説明して、聴衆の表情が曇っているようなら、例を挙げつつ砕いた説明を行い、理解へと繋げていく。相手の反応により柔軟に変えていかねば伝えられない。

これはプレゼンに限らない。伝えるということの基本中の基本は、相手が何を知らないのかを伝える者が知ることなのだ。相手が知らないことに焦点を当てて言葉を選ぶのだ。相手が知っていることについて話しても意味がない。相手が何を知らなくて、相手はその知らないことのうち何を知れば役立つか。それを知らないことには焦点の合ったプレゼンは成り立たない。

相手が知らないことが何かを知るには、その場に出向き相手に対峙しないことには見当がつかない。

したがって、プレゼンのセリフを前もって考え、覚えておくことは、不要であり、むしろ一種の安全保障行動として機能し、結果として不安を増大させているのかもしれない。

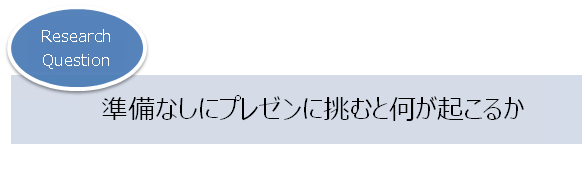

この疑問に自分なりの結論を得るためには、認知行動療法で幾度も言われてきたように、自分で実験して検証してみないことには分からない。そうだ。これを行動実験のリサーチクエスチョンに設定するのだ。

さて、このリサーチクエスチョンを検証する上で、少し綿密なメソドロジーを用意する必要がある。なぜなら、準備なしにプレゼンして大失敗に終わった場合、考えられる原因がふたつ生じてしまうからだ。

1.準備していなかったから分からなくなり失敗した。

2.不安が生じたから失敗した。

これら原因の混在により原因が特定できなくなることを避けるために、私はプレゼンのトピックとして既に論文として刊行した研究を選んだ。これなら何度も考え、推敲を重ねた自分の熟知する内容であるから、プレゼン中に内容が分からなくなり失敗する可能性を排除できる。準備しなくとも、分からなくなるようなことはない。これで失敗の場合はその原因を不安に絞り込むことができる。

これでよい。

実験計画が立ったので、私はテキトーにローカルな学会にアブストラクトを送りつけ、学会発表に挑むことにした。

絶対に、準備しないぞ!

私の決心は固かった。

そういうわけで、私は準備をしなかった。何もしなかった。いや、スライドは必要なので、2日前に作った。テキトーに小1時間ほどかけてゆるりと作った。Figures に Tables。スライドに貼ってやるのも、もったいないくらいだ!と2日前から図々しい感を高めまくっていた。

ところがここで激しいPMS(月経前症候群)に襲われた。月のうち最も調子の悪い日となった。最悪だった。頭が痛い。体中の皮膚がぴりぴりする。頭脳が働かない。

まずい。どうしよう。

ひどく具合が悪い。

いやだ。苦しい。学会に行きたくなくない。

体調悪化のため不参加とメールしようかな… と思った。しかしメールするのもきつい心身状態だった。どうしよう。そう思いつつベッドに籠っていたら、旦那が来てこう言った。「明日は学会だったよね。目覚まし時計をセットしておこう」

…

どうしよう。目覚まし時計がセットされてしまった。

言おうかな。

いいの。目覚ましはいらないの。不調なので学会発表キャンセルするの。

そう言いたい。でも、なんだか、雰囲気的に言えない。なんだろう。この人、早朝ドライブを楽しみにしているような空気を醸し出している。言ったら、行楽が雨天により中止になったと告げられた子供のように、がっかりするんじゃないか。そんな雰囲気だ。

どうしよう。と思っているうちに眠ってしまい、朝が来て、目覚ましが鳴る。イヤだ。行きたくない。お腹が痛い。頭が痛い。

「朝だよ。起きて」と言われて、仕方なく起きる。

なんだよ、もう。と思いつつ、どうでもよくなっている自分に気付く。

いいや。最悪の体調で挑んだらどうなるか。新たにこのリサーチクエスチョンを加えて実験で明らかにしていこう。

よろよろしながら服を着ようとする。何を着ていいか分からない。そのとき私はさらに名案を思いついた。

変な姿で人前に出るというのは社会不安障害のエクスポージャーでよく使われる課題だ。何しろ変な奴に見られるのが怖いのが社会不安障害の特徴だ。めちゃくちゃ変な姿を不安たっぷりになりつつ人目に曝してみることで、「おっ? こんな変な姿で街中を歩いても悲劇的なことは何も起こらないではないか!」という発見に至る。すると、人の視線に対する不安は減少していく。

そうだ。やっちゃおう。変な姿で学会に行ってしまおう。変な姿で学会に挑んだら何が起こるか。これも新たにリサーチクエスチョンに加え実験で明らかにするのだ。ひとつの実験で盛りだくさんの検証ができる。なんてコスパがいいんだ。

しかし、幸か不幸か、変なコスチュームなどは持ち合わせていないので、ボロい服を着ていくことに決定した。

どんな恰好かというと、よく災害の際にニュースなどで「住民は着の身着のまま避難しました」などと聞く。そんなときの感じを想像してほしい。

ところで、学会では偉い学者であるほど、ボロを纏っていて、新入りの院生だとカチコチのスーツ姿だったりする。だから私のような者がボロを纏うとは、貧弱でダメな印象を与える以上に、図々しく見えるかもしれない。なんだ、あいつ、偉くもないくせに!

これはいい。ボロを纏うことでダブルに悪い印象を与える外見を整えられる。それでいこう。頗るイイ感じだ!

ボロを着て、旦那の運転する車で図々しくも眠りこけ、会場に到着。どうでもいい。これは実験なんだから。どんな結果が出るか楽しみだ。そんな気持で心身の不調を除いては非常に落ち着いていた。

小さい学会のくせに、なぜか、どでかい講義室があてがわれていて、そこで発表となる。なんだよ、こんな小さな発表に巨大講義室なんて、ゼミのチュートリアルルームで充分だろ。

さて、聴衆の面々は如何に。見ると、おや、見覚えのある顔。

恩師だ。 なぜこんな所に!

目が合って、そのまま、私は壇上から降りていき、ハグする。恩師、久しぶりだ。懐かしい。

そのとき、あれ、と思う。恩師が発表に来てしまったのに、私は不安どころか緊張すらしていない。懐かしい、会えてうれしい。気持ちはそれだけだった。

学会。恩師。出身研究室。それらは3年前、治療を受ける前の私にとって、不安の源泉を成していた。

何がそんなに不安だったのか。

私は、学会で自分が失敗することで、迷惑をかけるのを深く恐れていた。

育ててくれた恩師の評判を落とすことを恐れていた。出身研究室の評判を落とすことを恐れていた。自分の失敗から芋づる式に全ての評判が落ちることを恐れていた。

だからきちんとやらねばと思っていた。研究室と恩師の名に恥じないプレゼンのために完璧な準備を整えた。準備を整える間、自動思考が私の頭の中を巡っていた。私がやれば、失敗する。そして。全てに恥をかかせ、全てをぶち壊す。そう信じていた。

もちろん今では分かっている。

私が口頭発表で失敗したところで、研究室も恩師も評判が落ちるなどということはない。できない研究者は忘れられていく。それだけだ。誰にも迷惑などかけない。

私が口頭発表で成功したところで、研究室も恩師もそのために格段評判が上がるということはない。うまくやれたのなら、それは私自身が達成したことなのだ。

関係ない。震えてもいいのだ。震えることは失敗とイコールではないのだ。震えたら失敗としていたのは私の思考でしかなかった。故に失敗をもたらすのは私の思考である。私自身が失敗の烙印を押さない限り、失敗は訪れないのだ。だから、気楽にやればいい。成功も失敗もないのだ。

そこに至ったのが、これまでの治療の成果だった。

さて、治療を受ける前の自分であれば、恩師の姿を自分の発表する講義室に見つければ、さぞ慌てただろう。同分野のたくさんの研究者達の面前で恩師に大恥をかかせることになる!と。

今の自分は、何も準備をせずに、しかもボロ纏って、発表に挑んでしまっている上に、恩師が来ているという状況に及んで、不安が生じないのだった。私は変わったのだ。

私が口頭発表で失敗したところで、研究室も恩師も評判が落ちるなどということはない。できない研究者は忘れられていく。それだけだ。誰にも迷惑などかけない。

私が口頭発表で成功したところで、研究室も恩師もそのために格段評判が上がるということはない。うまくやれたのなら、それは私自身が達成したことなのだ。

そういうことだ。私の新たな認知が揺らぐことはなかった。

再構成された認知は確かに根付いている。

奇妙な慣習ではあるが、自分の弟子が発表するときは恩師が前に出て音頭を取るというか軽く紹介をする。そして恩師はもちろん、それを私のためにやってくれた。その間も私は平気だった。

そのまま、プレゼンを開始する。平気だった。するすると言葉が出てきた。おおっ、これは新たな発見だ。

言葉を決めていないところで喋るという、半端ない自由感。直感的にリアルタイムで言葉を紡ぐ楽しさ。聞いている人達の反応を見ながら、柔軟に対応していける。しかも、聞いている人達の反応に注意を向けるように努めたため、自然に皆さんの顔を見るということができた。これはセラピストのアマンダさんとの認知行動療法のエクスポージャー課題でやったことだった。

イイ感じだ。頗るイイ感じだ。

スムーズに終わり、質疑応答タイム。

おっ、たくさん手が挙がっているじゃないか。うれしいな。楽しいな。

私は質問してもらえるのがやたらとうれしい。うれしくて、楽しくて、浮かれてしまうので、質問者に対しての敬意を失わない。多少的外れと思われる質問でも、丁寧に対応する…ということをやっていたら、突然、恩師が立ち上がった。

うわぁっ。出た。来たか。何だ。どうしましたか。私は何かやっちゃいましたか?!

「その質問内容は、irrelevant (見当違い)である。この研究は十分に量的に実証したのだから」

「…ああ、そうですね、その通りでした」と質問者。

へっ?

そうか。恩師はすでに巣立った私を指導してくださったのだ。的外れなコメントにだらだら対応するな、実証したことに関しては、そう堂々と述べよ。それがあるべき対応の仕方だろう。そういうことなのだ。なるほど。

そんなふうにして、予想せぬ出来事の連続に見舞われつつも、発表は平和に終わった。

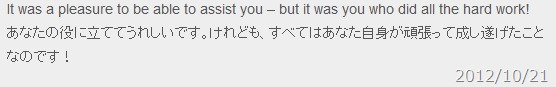

「いやぁ~、大変プロフェッショナルな発表だったね」

恩師が近寄って来て言う。なんてこった。何の準備もしないほうがプロフェッショナルな発表となり、恩師を誇らしい気分にさせられるとは。3年前、プロフェッショナルな発表をせねばと社会不安障害を悪化させ瀕死になっていた頃の私の深い不安は、一体、何だったのだ。

「突然いらしてくださったので、驚きましたよ」

訳:来るなら前もって教えてくれよ。驚くじゃんか。

「いやあ、先週からサバティカルでね、楽しくってしょーがないよ」

そうでしたか。だから、昔の弟子が登場する場を狙って、サプライズ攻撃を食らわせて遊んでいるのですね。

「最近の論文もイイ感じに書けてるね」

おっ、読んでくださっているのか。ウレシイ。

「いや、それはですね」私は言う。「恩師のご指導を受けてから、私の頭の中に恩師が棲みつくようになり、論文執筆中、私にあれこれと指示するのです」

「おおっ?!」

これは冗談ではなく本当である。恩師は私の頭に棲みついているのだ。論文執筆中、「おい、ここさぁ、Aを検証した研究はいまだかつてないって書いちゃったらさ、まあ、ないんだろうけど、絶対ってことは知り得なくって、マイナーな言語で書かれた論文で検証した研究が実はあったりして、後で誰かに『あるよ』とか言われちゃうと嫌じゃん。だからさ、ここに “to our knowledge”(我々の知る限り) の挿入句を入れとくんだ。そうすれば、刊行後、先行研究があるって明らかになっても、『ほう、知りませんでした。教えてくれてありがとね』で済むから、安全安心じゃん♪」

「頭の中に棲む恩師の声に従っていれば、楽に書けます。いつもありがとうございます」

すると恩師は、こんな楽しいことはないという様子でしばらく大笑いした後、ようやく落ち着きを取り戻したのか、真面目な表情になり、私の顔を見て、こう言った。

「それはね、既にそれはね、私の声ではなくなっていて、あなた自身の声になっているんだよ。あなたが、独りで自立した研究ができる一人前のプロの研究者になっているということなんだ」

…

恩師。あなたの言葉は、いつでも重厚に滲むように沁み込んでくる。2年半前、セラピストのジャネットさんに言われたことを思い出す。あのときも同じことを言われた。

結論:今回の実験で分かったこと

言うことを考えないで、準備をせずに発表しても、なにひとつ不便はなかった。むしろ、フレキシブルに話すことができた。重要なことに、言うことを暗記していたときは発表中自分の意識の内側に注意が向かわざるを得なかったのに対して、今回、言うことが決まっていなかったために、意識の外側に十分意識を向け、人々の表情を確認しながら語ることができた。(注1)

体調が悪かったが、やれた。なんということもない。やればいいのだ。回避は不要。そういうことだ。

服装がボロいことについては、誰一人指摘する者がいないばかりか気にしてもいないようだった。外見などはどうでもいいのだ。それを知ることでさらに安心できた。

☆

さて、今回の行動実験では突然恩師に再会するという予期せぬ因子が入り込んだが、そのおかげで予期せぬ発見があった。

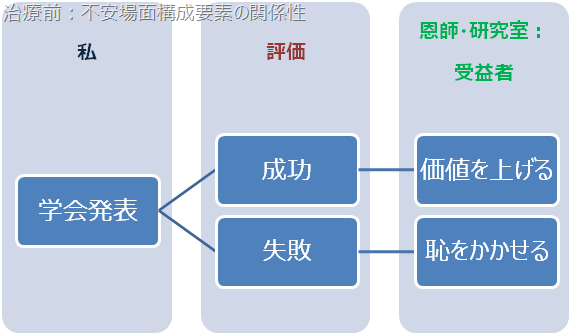

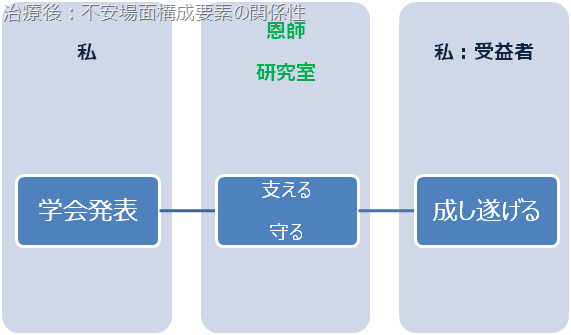

かつて学会発表において私に不安を及ぼしていたもの全てが変わっていた。全ての構成要素と私との関係が変わっていた。その関係性の変化を今後の自分のために可視化しておきたい。(注2)

治療前、私は目標を自分以外のもの、つまり恩師や研究室の価値を上げることに設定していた。自分の行う発表が成功するか失敗するかで、恩師や研究室の評判が上げるか反対に恥をかかせるかという自分以外のものの運命が分かれる。

そんなにたくさんのものを自らに背負わせたら、不安になるなと言い聞かせたところで、不安にならざるをえない。

たくさんの人々の運命を私の発表が左右するのなら、不安場面を回避するのは妥当な決定である。やらなければ平和が続くのだから。

もちろん、上記は私の認知の中にあった構成要素の関係性であり、現実世界における関係性ではない。しかし現実がどうであれ、私の認知に上記の関係性が絡みついている限り、不安はリアルとなり現実に発現するのだ。

治療後の学会発表構成要素の関係性はいたってシンプルだ。

目標は自分自身にある。私は私のために発表を行う。誰にも迷惑はかからないのだ。

恩師や研究室の機能は、私を支え、守ること。私が震えようがどうしようが迷惑を被らない。ただ、私が任務を遂行できるように支える役割にある。恩師や研究室は発表という行為において目標も目的も構成しない。

故にそこには成功も失敗もない。私は周囲に守られつつ、やればいい。皆の助けがあるのだから、成し遂げるのは容易だ。

事実、今回も恩師は私を助け、守ることしかしなかった。サバティカルで遊んでいたのではない。私を守り励まし導くために、それだけのために来たのだ。いつも恩師はそうしてくれていたではないか。私が自分を窮地に追い込まないよう安全に論文の文章を紡いでいけるよう指導してくれたではないか。今回も、私が自信をもって今後も仕事ができるよう、あたたかい言葉をかけてくれた。

今、このように構成要素の関係性の変化を図式化してみて、かつて私の中で極めて奇妙な関係性が構築されていたのだとつくづく思う。

学会発表という場面が、私にとってこのような破壊的な意味を持つ関係性を形成したのはなぜか、と考えるとき、そこには親との関係があったようにも思う。

しばしば大学院における指導教員と大学院生は親子関係に喩えられる。指導教員が大学院生を一人前の研究者に育て独り立ちさせるからだ。

私にとって恩師は親のような存在であり、私にとっての親とは、これは過去のブログ記事においてもあまり触れてこなかったのだが、私に依存した存在であり続けた。たとえば、私が一流の学校の入試に合格する。すると親はそれにより自分の価値が上がったと思う。私が一流の学校に入れない場合は、親はそれにより自分の価値が下がったと思う。つまり、私が成功するか、失敗するかによって、親が幸せになるか不幸になるかの運命が決まるわけで、私は親との関係において自分のためではなく親のために最善を尽くすということを常にやっていた。私が成功するか失敗するかに、大切な人の人生がかかっていた。

その歪んだ関係性の構造が、私の中で、学会発表場面における恩師と私の関係性に、そのいくつかの共通性から自動的に当てはめられてしまっていたのかもしれない。

今では歪んだ構造を学習してしまったことに気付いているから、今後はもう心配いらない。これからの人生において、新たに遭遇する出来事や場面において昔学習した歪んだ関係性が勝手に構成要素の機能や関係性を構築してしまう前に、私は歪んだ関係性の力から距離を置き、状況の独立性を保っていけるだろう。

改めて、学会発表における自分のかつての認知がひどく絡まっていたことを、以前に探っていった場面緘黙症時代の記憶と発表場面で発生する閉そく感との関連と併せて考えると、社会不安障害の悪化は本当に仕方がなかったなと思えてくる。

誰も私に依存していない。私は誰も背負っていない。周囲の人々は私をサポートするのみだ。私を助けてくれる皆さんのサポートを全て有り難く受け入れ、そこに力を得て、ひとり身軽に自由に進んでいく。自分のために、思う道を進んでいく。

(注1)毎回書いているように、この結論は私の病にとって意味のあるもので、一般化できるものではない。準備せずに学会発表に挑むというのは、学生さんには通常お勧めできない。

P.S.考えてみれば、私が学会会場に到着できたのは旦那のおかげだったのだから、行楽気分でドライブしたかったのだろうと考えるより、私を支えるサポーターのひとりであるとするほうが、私の病にとってもいいと思うので、そういう風に考えるよう意識的に努めることにする。