今年の三月以降、ブログ更新が鈍ったとき、多数の方々から「お元気ですか。更新楽しみにしています」と、応援のメッセージをいただき、元気づけられました。ありがとうございました。

やたらと仕事が忙しかったこともある。しかし、長く更新できなかったのは鬱状態に陥っていたことが大きい。

手厚い認知行動療法を受けてきたオマエが何だって今更そんなことになるんだよ?

と言われたら、「私が至りませんでいた」と咄嗟に謝りたくなる気持ちが生じるが、今回の記事は、そのような状態に陥るのは自己責任ではないことを明らかにする主旨で書いているので、絶対に謝らない。

実のところ、鬱っぽくなる回路は、あれこれの治療を受けて回復を果たした私の頭の中に今でも存在している。その回路は社会不安障害からの回復後も度々発動する。そのことから、その鬱回路が今でも確かにあるということが分かる。けれども、認知行動療法を身に付けてからの私にとって、そのような回路が発動したところで、ほとんどの場合問題とはならなかった。

危ない感じが自分の心の中に生じているのを感知すると、直ちに思考記録票を書き、早朝に散歩や運動をして日を浴びる。それだけで回復する。だから、そう簡単には鬱状態に陥らない。

今回の場合は、タイミングが悪かった。

成果を出していかなければいけない時期に、査読結果が来ない。問い合わせると、編集長から返信。「ごめんなさい。本当にごめんなさい。どうやら論文原稿を紛失してしまったようです。私と多くの助手とで懸命に探しましたがみつかりません。どうか、もう一度送ってくださいますか」

いまどき、そんなことって...。いや、いまどきオンライン投稿システムがなくって、メール添付とか言っていた時点で、私は彼らのアドミニストレーティブスキルを疑うべきだったのだ。しかし、そこは古風であれど歴史のあるジャーナルであり、マイナーなところではあるけれど、今回の論文のトピックとの合致を考えると他にのところは考えられないと思われた。だから、一年前、私はそこに投稿することを決めたのだった。

どうしよう。これから査読を始めるのでは、今年中に実績として出せないかもしれない。

だが、こればかりはどうにもならない。仕事が成果として公的に形を成す時期は予測不可能。珍しいことではない。

それにしても、いつまでこんなことが続くのだろう。そう思って、5年後、10年後のことを考えてみた。

何も変わらない。安定した終身のポジションを得るなど、ないのかもしれない。

3年後に刑の執行日を定められた死刑囚が、あれこれの成果を準備できたところで、刑の執行が先延ばしになるだけで、いつかは成果が揃わずに刑が執行されるだろう。それなら何も変わらないじゃないか。そんな風に思えた、そのとき、体の芯の辺りで崩れていくものを感じた。

そうだ。こんなときは思考記録を書かねば。朝日を浴びながら運動しよう。

と同時に、PMS(月経前症候群)が襲う。

書けない。動けない。何もできない。

その結果、崩れていくものを支えきれなくなり、鬱状態に陥ったのだった。

本格的に動けなくなる前に、私はGP(一般医)へ向かった。

そこでのGPとの会話が、希死念慮に関することとなった。私はGPからの質問に対して、ただただ、できる限り「あの感じ」について正確に口述するよう努めたのだけれど、しばらく時が経ってそのときのことを思い起こしてみると、もしかしたらあのときのGPはの対応は素晴らしかったのかもしれない、これはウェブ上に記録し保存しておくべきだと考えるようになった。

そんなとき、ちょうどオーストラリアで自殺予防会議 (2014 National Suicide Prevention Conference) が開催されていることを知り、そこで発表された精神疾患と関連した自殺の予防と自殺企図後のケアに関連する研究 (Skehan et al. 2014) が私の注意を引いた。

癌で生死をさまよった人が生還した話については世間に溢れるほどあり、どこでも聞ける。話すほうも何のスティグマも感じない。

精神疾患に起因する自殺企図経験や希死念慮から回復した話については蓋が閉じられたままだ。誰も語ろうとしない。

自殺企図した人々を調査した結果、自殺しようとしたそのとき人々が共通して抱いていた感情は、「絶望」と「痛み」であり、その心の痛みは決して終わることがなさそうに思われたと言う。

さらに調査結果の暴いた驚くべき点は、「自殺する者は残される者のことを考えず自己中心的である」という一般に根強い先入観に反して、実際に自殺を試みた人々は、そのぎりぎりの瞬間まで、家族や愛する人々のことを思っていたこと。それなのに死を選んだのは、「自分が生きていては、家族や愛する人達が幸せになれないから」だと言う。それは精神疾患により捻じれ絡まった信念だった。

(Summarized from ABC News and The Gardian; Originally in Skehan et al. 2014)

この感じ、希死念慮を抱えたことのある人ならとてもよくわかるだろう。

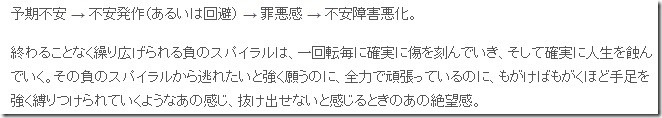

そして、ここで言われている「絶望」、「痛み」、「捻じれ絡まった信念」を多くの社会不安障害(SAD)の人々が抱えている。私は以前SADについてこう書いた。

深い「絶望」。そして「決して終わりなく継続する絶望の苦しみ」。SADの最悪の結末は震えることなどではない。自殺なのだ。

SADが死に至る病だという認識は当事者にとっては当たり前のことなのだが、不安障害のみで死んでしまうなどという認識は一般の人々はおろか多くの専門家も共有していない (Thibodeau et al., 2013)。

自殺のリスクが特に高い精神疾患は、統合失調症、境界性パーソナリティ障害、気分障害(鬱や不安障害)であり (Arsenault-Lapierre et al., 2004; Qin, 2011)、オーストラリアで実施された2010年の調査によると、精神疾患罹患者の約半数 (49.5%) が人生のある時点で自殺企図を経験しており、それは、一般人口においての 3.7% という率と比べて遥かに高い (Morgan et al., 2011 [cited in Suicide Prevention and Recovery Guide]) 。

受診しても、私達はそのことについてはあまり語ろうとしない。死を思うことへの罪悪感、そして余計な心配をかけたくないという気持ちからだ。

これでは、サポートを提供できる側も分からない。当事者は誰にも打ち明けることなく、多くは前触れも見せずに突然死んでしまう(なぜ知っているかと聞かれれば、自分自身がそういう衝動に駆られ続けたからとしか答えられない)。

せめて、希死念慮について語ってもいい雰囲気があれば、身近な人に打ち明けることができるようになり、精神疾患による自殺者数は劇的に減少するかもしれない。癌で苦しんだ人々が優れた医療と周りのサポートにより生還したストーリーを語るように、私が精神疾患に苦しみ優れた医療とサポートにより生還したストーリーを語ってもいいはずだ。

そして語ることで、「自殺を考える人々は我儘で責任感に欠ける」という自殺者に対する一般的な先入観に疑問を呈することができる。

そういうわけで、記事を更新してね、と心優しい応援のメッセージをくださっていた方々のRSSに、『希死念慮と向き合う』というギクリとするようなタイトルの記事をぶち込むことになったのは、私の悪趣味ぶりに起因するのではなく、必要に迫られつつ、熟考の上、決断してやったことだ。悪趣味だと思っている限り、話題にすることを避け続ける。話題にしなければ、このトピックはタブーであり続ける。タブーであり続ければ、人々は助けを求めることもなく、希死念慮を抱く自分を恥じ罪悪感を抱きながら、沈黙のうちに命を絶っていく。精神疾患による自殺者が心に抱いていたものも一緒に消える。そして自殺にまつわる憶測と誤解は消えない。

話題にしないでいること、それこそが害悪なのであり、害悪を継続するなど、まさに悪趣味ではないか。

☆

さて、今回(2014年4月)の鬱状態のときに診てくれたGP(一般医)はパドラさんという方だった。その日は混んではいなかったのだが、診察は予定より遅れているようで、予約時間を30分過ぎてようやく診察室に呼ばれた。

私の不安障害の病歴は既にデータベースにインプットされていたので、パドラさんは懸命にそれを読んでいた。そして治療計画書(GP Mental Health Treatment Plan)を書いてくれた。

「食欲はありますか」パドラさんはまるでマニュアルに従うかのごとく無機的な声で質問を始めた。

「ないですけど、生き続けられる程度は無理やり食べてますから平気です」

「最初に不安障害の症状が出たのはいつでしょうか」

「3歳のとき」

「死にたい、と思ったりすることはありますか」

“No”.

と言おうとして、ちょっと考えた。

面倒なことになるのが嫌なので、否定して逃げる。私はこれまでずっとそうしてきた。けれども、今回は違った。これは長年現れては消えるあの希死念慮に向き合うにはいい機会ではなかろうかという考えが、“No” と言う前に浮かんだ。そんな小さな変化が生じたのも、これまでの治療の成果かもしれない。

そこで、私は何とかしてあの感じを表現しようと試みた。

「実行には移さない。決して実行しないという自信もある。それなのに、なんとかして消えてしまいたいという感覚が、実際に自己をすっかり支配している」

私は言葉を選びながら、ゆっくり話した。「悲観や絶望に陥らずに、毎日、できることをやり、少しずつでも進むことが大切であることも、解決法はそれだけであることも知っている。それなのに、自分のどこか根幹の部分が、どうにもならないほど疲弊していて、進むことができない。疲れきって動けない。これではいけないとは思う。いつまでこんなふうに苦しみ続けるのだろうという思いが圧倒的になってきて、なにもかもを終わりにして、世の中から消えることが、理不尽に永久に続くかのような苦しみを終えるには唯一の方法であるようにも思えてくる」

井戸の底にいる。井戸の上は蓋で覆われ、光は全く入ってこない。出口はどこにもない。

そんな暗闇の中に閉じ込められた感覚を、自殺企図時に抱いていたことを、前述したオーストラリアの調査に協力した人が語っている。

恐らく、その感覚 ― 奥深い穴に閉じ込められたイメージ ― は精神疾患から希死念慮を抱いている人々に共通のものなのだろう。私もこれと非常によく似たイメージを抱く。

地下5メートルほど掘られた穴の中にいる。私の場合、それは井戸ではなく、土がむき出しになった、ただの穴だ。

蓋はないが、そこは暗闇だ。常に深夜であり、夜空には、なぜか月も星もない。そして空気は凍てつくように冷たい。

穴から出るという選択肢はもはやない。穴は深く、私には穴の底からよじ登っていこうとする気力は残っていない。

穴の底で、うずくまったまま、本当に私は役に立たない存在だと思う。生きているということ、そのこと自体が間違いなのだと思う。障害にまみれて生まれてきて、そのせいで周りに不和をもたらしてきた。私が外に出ていったところで、世界に不幸が増えるだけなら、このまま、消えることが最良である。この穴の中で命を終えて、様々な虫に食べられていって、きれいにさっぱり消え、土に還りたい。そのとき、長年の苦悩から解放されると同時に、私の存在から生じていた不和も消え、世界は正しく機能し始めるだろう。

そのイメージは、非現実的であり、それゆえ完璧で美しい。本当の死についてくるはずの、あれこれのエグイ過程が見事なほど欠如している。

このように言葉でこのイメージを記述すると、理不尽さが滲み出る。言葉で表現するより仕方がないのでこうしたのだが、実際はこのイメージは理屈ではなく、感覚として起こる。それは発動するのだ。

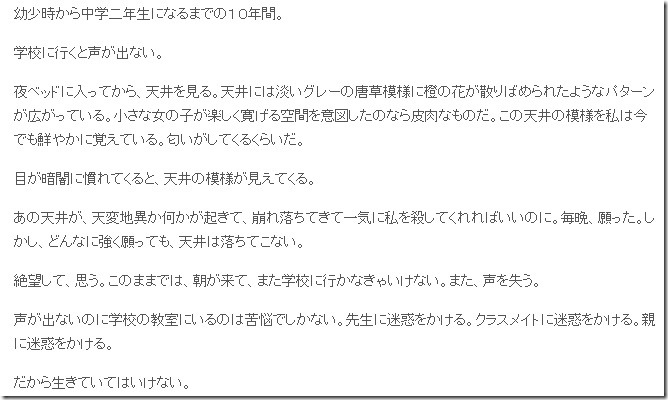

一年半前、私は場面緘黙症だった子供時代のことをこう記述した。

「絶望」

「決して終わることのない心の痛み」

「自分が生きていては家族や愛する人々が幸せにはなれないという信念」

死にたいと思っている人々が抱く共通した感情。これらがぴったり子供の希死念慮にすら当てはまるのは驚きですらある。

そして現在の私が知っておかねばならないのは、子供時代に幾度もこのように死ぬことを願いつつ眠りについたのなら、これが核心信念として深く根付くのは当然のことで、不調期に度々発動するのは仕方がないのだということ。

私にとって、希死念慮は理屈ではなく、触発された感覚として起こる。これは症状なのだ。

☆

日本に住んでいた頃、自殺企図場面に出くわしたことがある。

ある朝、歩いていると、目前の信号が赤に変わったので、私はそこで待っていた。

それは立体交差点上の陸橋を渡る歩行者用信号だった。

陸橋の中央に、20歳くらいの女性が立っていた。手ぶらで立っている。なにやってるんだろ、あのお姉さん、と思いつつ、ぼんやり立っていると、お姉さんは陸橋の柵を上り始めた。

なんで? と思って見ると、お姉さんが柵に登るそのすぐ下に、きれいに揃えられた靴が見えた。

国道の車両用信号はすでに青に変わっていた。普段であれば、朝の時間帯は信号が青に変わる前にものすごい速さで車が走っていく。しかし、そのとき、信号はとっくに青に変わっていたのに、動く車はなかった。皆、女性が柵に登っていくのを見たからだ。

運転席にいる人々が私を見ていた。そのときになって私は気付いた。車は発車させないから、今すぐ、あなたが行きなさい。そうだ、そういうことなのだ。歩行者用信号はとっくに赤になっていたが、走って行って、彼女を止めることができる位置にいるのは私だけだった。

一方向4車線もある国道だったので、かなりの距離ではあったが、全速力で走って行ったら、柵を登っていく彼女の足をつかむことができた。

それで、事無きを得た。が、彼女は崩れるようにして泣きだした。

「すみません、すみません、本当にごめんなさい」

長いこと体を震わせ泣きながら謝り続けるのだった。

そこで、私は何を言ったらいいのか分からなくて、ただ、ただ、「大丈夫だよ、いいんだよ」、みたいなことを言いながら彼女の肩を撫で続けた。何を言ったらいいのか。

「分かるよ、その感じ」 それを言うのはいけないと思われた。私はその感じのことを確かに分かっているのだけど、それを言うことで、彼女の状態が良くなるとも、事態が好転するとも思えなかった。

次第に近くに住む人々が集まり、彼女の家の電話番号を聞き出し、家の人に迎えに来るよう電話した。家の人に言ってもいいかと誰かが聞いたら、いい、お母さんが来ていい、と彼女は言った。

そこで私はその人達に任せて、その場を去った。

家の人が来たら、連絡先を、とか、その後、互いに気を遣う状況が生じることが予測されたからだ。見知らぬ人として私が去ることが彼女にとっても最善であるように思われた。

「すみませんでした、本当にすみませんでした」

彼女は最後まで泣いて詫び続けるのだった。

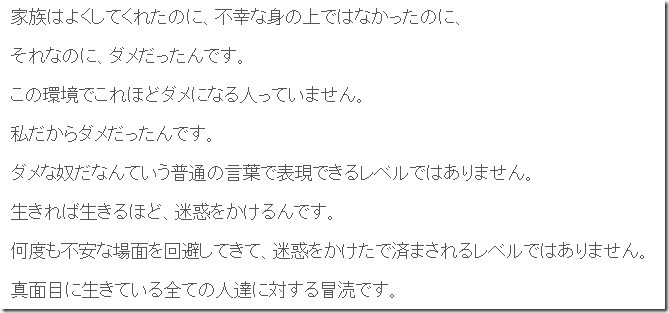

迷惑をかけるのが本当に申し訳ないと思っている。

具体的な理由は分からない。ただ、私には、そのときの彼女の気持ちがよく分かる。迷惑をかけたくないから、命を終えようとしていたのだ。

もちろん実際には、朝のラッシュ時に、立体交差点の高架橋から飛び降りられたりしたら、それこそ迷惑になる。けれども、精神がある種の状態に達してしまった人々にはそれが見えない。とにかく、自らの命を絶つこと。それが家族が幸せになり、社会が正常化するための、絶対条件だと信じて疑わない。

絶望、終わることのない苦しみ、自分が生きていては家族や愛する人々が幸せにはなれないという信念。

もし、反対に、彼女のほうが私の死のうとしているところを目撃するようなことがあったら、私を止めるだろう。矛盾しているようだが、多くの自殺企図者は、自分以外の人々は元気に幸せに生きてほしい、自分だけが世界にとって不要であり迷惑な存在なのだと思っている。だから他の人が死ぬのは嫌なのだ。

今でも時々彼女のことを思う。

いちど行動に移そうとすれば、その後も、ものすごく苦しむ。きちんとしたケアを受けただろうか。少しでも元気になっているだろうか。

☆

今回の希死念慮は、以前、特にSADの治療を受け始める直前に頻繁に起こっていたものとはちょっと違っていた。

明らかに異なる点は、今回の希死念慮を抱いていた間、私には決して実行に移さないという確信があったというところだ。

その確信はどこからきたのか。それは、「私は本当に死にたいと思っているのではない」という知識からだ。別の言い方をすれば、「脳の特殊な状態によって、死にたいという幻想を見せられている」という知識だ。

そこには、「私は本当は生きたいのであって、健康な状態であれば、希死念慮を抱くことなどないのだ」という自信があった。

希死念慮自体が外在化されている。だから今回のことで、不安や自動思考を外在化していくという認知行動療法で学んできたスキルは確かに活きていると実感した。

そして、最も重要なのは、希死念慮を外在化するのと同時に、死への幻想の只中にある自分を許せたことだ。

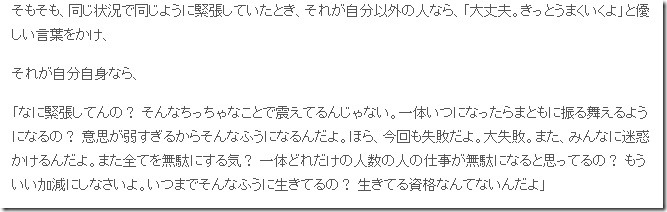

昔の私には、症状の波に囚われた状態にある自分を許すことができなかった。自分に厳しくしているというつもりで、ひたすら自分に暴言を吐き続けた。

セラピーを受け始めた頃も、自分だけが悪いのだ、私が生きている限り世界は正常化を果たせないのだと信じていた。

治療が効果を成し始めると、ようやく自分自身の声のおぞましさに気付いた。

動けなくなっている自分に対して、容赦なく暴言を投げつける、このおぞましい自分が、以前希死念慮に見舞われた際は確かにいた。暴言を投げることで、自分が強くなるのだと勘違いしていた。このおぞましい自分の実体は怒りの塊で、そこには殺意が生じていた。

今回、うずくまっている自分に対して、私は暴言を投げなかった。正直に言えば、いらつきそうになる自分はいた。それは何もできなくなっている自分に対する焦りだった。

私は焦りを感じつつも、待つことにした。生起するあらゆる感情を放ち、ただ、できるだけ何も思わずに待つことにした。何もできなくなっている自分を許した。

他方、何もできずに、穴の底にうずくまっているほうの私は、「長年暴言を投げ続けた自分」を許すことにした。私は今ではその暴言を発する声は元々自分の声ではなく、大人に言われ続けたあの声が、常に完璧でありなさいと言い続けたあの声が、実体なくエコーしているに過ぎないことを知っている。すると自己に対する「おぞましい」という感じもなくなった。

心の中でばらばらに格闘していたものが、ぎこちなくもひとつになっているのを感じたとき、幼少時から私を切り刻んできた、あのひどく圧倒的であった何かが終わったのだと知った。

そのとき私は、本当に強くなるとはこういうことなのだと知った。自分自身の最大の理解者となり、いつまでも寛容に待てるようになること。

☆

「ところで、私はインド出身なんですけど」

ほう、パドラさんはインド人なんですね。

「あなたは、オーストラリア出身ですか、それとも移住者ですか」

私は日本から来たのだと答える。

「おおっ、日本ですか。私は日本に行ったことがあるんですよ!」 パドラさんの表情がぱっと明るくなる。「京都に行きました。あれほど美しい街は、世界中見ても他にないでしょうね。何もかもがこじんまりとしていて、古いものと新しいものが絶妙に調和していて...」

パドラさんは嬉しそうに話し始める。

ちょっと、ちょっと、パドラさん、いいんですか、お喋りを始めてしまって。私は心配になる。だって、あなた、私が診察室に入る時点で、すでに30分遅れていたんですよ。いつもこんな風なんですか。もしや、いつもこんな風だから、今日も30分遅れてしまったのでは...。

「東京にも行きましたよ!」パドラさん、止まらない。「いや、すごいですよ。皆歩くの速くって、びっくりしました」

それはびっくりしたろう。日本人の時間感覚とあなたの時間感覚の差は確かに激しい。

「そのときはね、妹が日本に住んでいたんです。そのとき、妹に乳がんが見つかって」

えっ。

「それで、日本で手術することになって」

なんてこった。

「全てが急なことで、私もすぐに日本へ行きました」

そうだったんだ。

観光に行ったのではなかったのか。

不安だったに違いない。どんなに美しいものを見ても、珍しいものを食べても、妹さんのことが常に頭から離れなかったろう。シドニー空港で、他の乗客が楽しそうに飛行機に乗り込む中、ひとり妹さんの無事を思いながら飛行機に乗るパドラさんの姿を想像した。どんな思いだったろう。

パドラさんは黙ってしまった。

見ると、パドラさんは何とも解し難い表情を浮かべているのだった。悲しいのだろうか。懐かしいのだろうか。そこで私は、妹さんは今では回復なさったのですか、と聞いてみようかと思ったのだが、少し考えて、やめた。それは聞いてはいけないことのように思われた。

「もう一度、京都に行きたい」

パドラさんは口を開いた。

そのとき、「京都」が私の頭の中で突然生命を帯びたかのように鮮明さに満ちた。最初にパドラさんが「京都に行きました」と言ったときの「京都」と、最後にパドラさんが「京都に行きたい」と言ったときの「京都」は異なる京都になっていた。

「そうですね。私も京都に行きたいです」

パドラさんの見た京都に行きたい。

「それで、どうしましょうか。これから、あなたはどうしたいですか」パドラさんが突然聞く。

えっ、何のことだ? 京都のことか? ものすごく大雑把な聞き方だ。そうだ、たぶん、私の病のことについて言っているのだろう。

「これから、もっと元気になりたいんです。私には、なんとかして解明したいこと、成し遂げたいことがあり、元気になって続けていきたい」と、よく分からないので大雑把に答えた。

「そうですか! よかった。本当によかった」

と言って、パドラさんは笑顔になり、なんと涙ぐんでるのだった。

何だって。泣いちゃうのか?!

いいのだろうか。職場で泣いちゃって。

それに、さっきから、すごくプライベートなことを話してしまっている。初見の患者に、そこまで明かしてしまっていいのだろうか。

私は心配になる。時間も心配だ。次の患者さんが待っているはずだ。そこで、私は話を切り上げて、診察室を後にした。

☆

変だ。

何をそんなに心配しているんだ。

今、書いていて、あのときの私の反応はすごく変だと思ったけれど、あのときに感じていたことを、そのまま正確に記述しようと試みた。鬱だったんだな。自分で書いていて思う。

次の患者さんのことなんて、その日の診察の進み具合なんて、私の心配することではないでしょう。

ここに長くいてはいけないような気がする。自分がここに存在していてはいけないような気がする。他の人々に迷惑をかけるような気がする。

そんな囚われた意識感覚から生じた、あれこれの、不要な心配。

医師が職場で泣いていたって、プライバシーを明かし過ぎたって、私の心配することではないでしょう。

それに、パドラさんは自分が何をやっているのか承知の上で私のために時間を作っていたに違いないのに、あのときの私はやけに視野が狭くなっていて、パドラさんのことを呑気な人なのだと感じていた。

日が経ち、回復するにつれて、私にはパドラさんがあのとき何をやっていたのか分かってきた。

パドラさんはお喋りしたくて話題を変えたのではない。表面的には話題を変えたかのように見せて、シフトさせつつ、実は私の希死念慮に作用させていたのだ。

希死念慮への深い理解があれば、希死念慮を抱いている者に、「死んではいけません」などと的外れなことは言えない。

穴の底にいる者に向かって、地上から穴を覗き込んで諭そうとするのは簡単だ。「死のうと思うなんて我儘だ」、「死のうなんて弱い者の考えることだ」、「逃げるな」、「人生、諦めてはいけない、生きていれば開けてくるはずだ」、「残される者の気持ちを考えろ」、「絶対に死のうとしないと約束しろ」、「そんなところにいても仕方がないってなんで分からないんだ、さっさと出てこい」 ...

そんな数々のアドバイスは、希死念慮に対する誤解から生じる。死への希求は本人の自由意思によるものでなければ、本人が選択しているのでもなく、本人に容易にコントロール可能なものでもない。だから理屈で処理できるレベルの問題ではない。地上レベルから言われても、何も変わらない。

パドラさんは地上から穴の底まで降りてきて、私がうずくまっている横に座り、自分の妹が死の近くにいたときのことを語ることで、精神上にある特殊な場を私と共有し、私が自分自身の力ではどうにも変えることのできなくなっていた暗闇で凍りつつあったものに明かりを灯した。すると、「元気になりたい」という気持ちが溢れてきた。

できれば、穴の底に落ちてしまうのはこれで最後となるといいけれど、もしも、もう一度、穴の底に陥ることがあったら、そのときは、穴の底でパドラさんの見た京都のことを思おう。そうすれば、きっと抜け出せる。そう思えてくる。

☆

癌で生死をさまよい生還した人だって、適切な医療サポートを受けなければ、亡くなっていただろう。

精神に不調をきたして自殺により命を落とした人々だって、助けを求めることができたなら、適切なサポートを受けることができたなら、多くは生還することができたろう。

癌で生死をさまよい、残念ながら亡くなった人が、最期まで大切な人のことを思う愛情に溢れる人だったことに疑いをはさむ人はいないのに、精神に不調をきたして自殺により命を落とした人については、罪人とされ、生前だけでなく死後もスティグマを背負い続ける。そして自殺に至った人の気持ちは誤解されたまま、残された人々に深い傷を残す。

スティグマがなければ、話すことができたろう。

話すことができるようになれば、生還することができるだろう。それは、希死念慮にまとわり続けるスティグマを解消してくことで達成されるだろう。

亡くなってしまった人達はもはや話すことができないので、かつて穴の底にあった人々が、生き残っている人々が語っていくしかない。

最後に、もしもこの記事を読んでくださった方々の中で、大切な人を精神の不調による自殺で亡くした人がいるなら、知っていてほしい。

あなたの大切な人が死んでしまったのは、あなたのことを忘れていたからでも、見捨てたいと思っていたからでもなく、最期まであなたの幸せを強く思い、溢れるほどの愛情を抱きながら亡くなったのです。

いのちの電話

精神福祉センター

www.mhlw.go.jp/kokoro/support/mhcenter.html

保健所

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hokenjo/index.html

References

Arsenault-Lapierre, G., Kim, C., & Turecki, G. (2004). Psychiatric diagnoses in 3275 suicides: a meta-analysis. BMC Psychiatry, 4(1), 37.

Morgan, V. A. et al. (2011). People living with psychotic illness 2010. Report on the second Australian national survey. Australian

Government, Department of Health and Ageing.

Qin, P. (2011). The impact of psychiatric illness on suicide: Differences by diagnosis of disorders and by sex and age of subjects. Journal of Psychiatric Research, 45(11), 1445–1452. doi:10.1016/j.jpsychires.2011.06.002

Skehan, J., Dudgeon, P., Fogliani, R., Fisher, J., & Maple, M. (2014). Postvention is the Prevention of Suicide for the Future Panel. Presented at the National Suicide Prevention Conference 2014, Perth, Australia.

Thibodeau, M. A., Welch, P. G., Sareen, J., & Asmundson, G. J. G. (2013). Anxiety disorders are independently associated with suicide ideation and attempts: Propensity score matching in two epidemiological samples. Depression and Anxiety, 30(10), 947–954. doi:10.1002/da.22203

Suicide Prevention and Recovery Guide: A resource for mental health professionals. (2013). Blairgrowrie, VIC: Sane Australia.